- Actualité

Game in Lab met à l’honneur ses chercheuses à l’occasion de la Journée Internationale des femmes et des filles de science 2025

Depuis 2015, le 11 février est devenu la Journée Internationale des femmes et des filles de science. Célébrée par l’Unesco depuis l’adoption de la résolution 70/212 par l’Assemblée générale des Nations Unis, elle vise à promouvoir l’accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles aux sciences. A l’occasion de cette journée importante, Game in Lab souhaite mettre en avant ses chercheuses.

Les femmes de science

Depuis son lancement en 2018, Game in Lab encourage et soutient la production de connaissance sur le jeu de société en accueillant des doctorant·es en contrat CIFRE mais également en finançant des projets de recherches internationaux sur le jeu de société.

Selon l’UNESCO, 33% seulement des chercheur·es dans le monde – un chiffre qui en dit long sur les inégalités qui persistent (encore et toujours !) dans les domaines de la recherche et des sciences – Game in Lab semble plus enclin à la parité puisque le programme compte 45 % de femmes parmi les chercheur·es soutenu·es.

Elsa Brais, Gray Atherton, Melissa Rogerson, Chloé Germaine, Anick Pelletier, Léa Martinez, Ariela Holanda, Marion Sourd, Rebecca Sayeck, Gabrielle Trépanier Jobin… autant de femmes de sciences que Game in Lab aura le plaisir et la fierté de mettre à l’honneur chaque année en date du 11 février.

Deux chercheuses

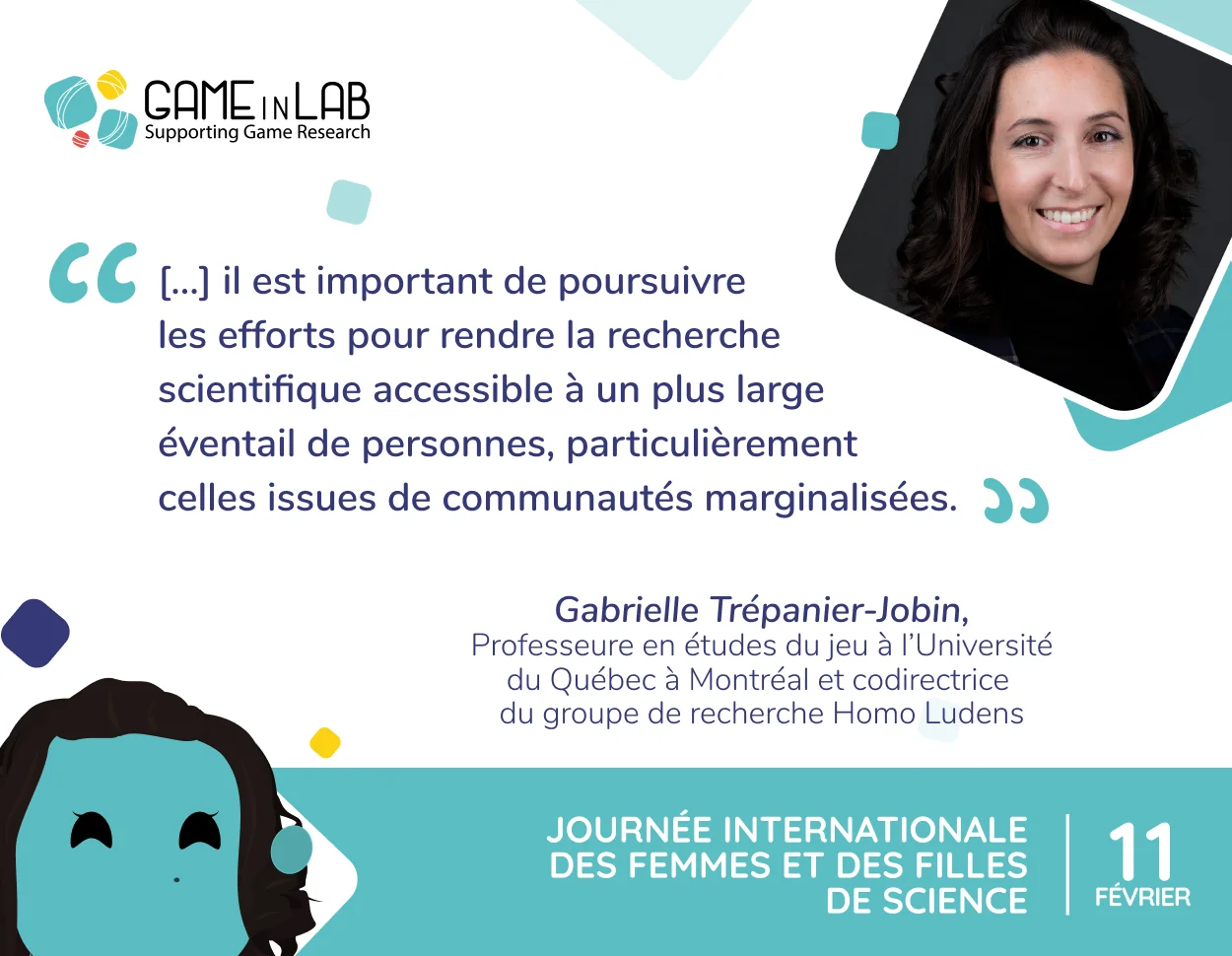

Parmi nos chercheuses, Gray Atherton, maîtresse de conférence à l’Université de Plymouth, et Gabrielle Trépanier-Jobin, professeure à l’UQAM et co-directrice de la chaire Homo Ludens, étudient l’impact du jeu sur le comportement humain.

Gabrielle Trépanier-Jobin

Gabrielle Trépanier-Jobin est professeure en études du jeu à l’Université du Québec à Montréal et codirectrice du groupe de recherche Homo Ludens. Au début de sa carrière, elle a mené des recherches sur le cinéma et la télévision dans une perspective féministe. Dans son mémoire de maîtrise et sa thèse de doctorat, elle a plus particulièrement étudié le rôle des représentations alternatives et parodiques dans la dénaturalisation des stéréotypes de genre. En parallèle, elle a commencé à s’intéresser aux jeux vidéo alors que les études vidéoludiques étaient encore à leurs balbutiements dans les universités francophones. Dans le cadre de son postdoctorat au MIT Comparative Media Studies | Writing, elle a poursuivi ses travaux sur les stéréotypes de genre et la parodie dans le champ des game studies. Peu de temps après, elle a décroché son poste de professeure à l’École des médias de l’UQAM et a mené une recherche sur l’immersion des joueurs et des joueuses, subventionnée par le FRQSC, de même qu’une étude sur la diversité, l’équité et l’inclusion dans l’industrie vidéoludique, financée par le CRSH. Plus récemment, elle a entamé des recherches sur le rôle du jeu vidéo et du jeu de table dans la sensibilisation et la conscientisation à des causes sociales et environnementales pour lequel elle bénéficie entre autres de deux subventions octroyées par Game in Lab.

Gray Atherton

De son côté, Gray Atherton cherche à comprendre comment les personnes neurodivergentes perçoivent le monde social. Plus précisément, elle étudie les différences individuelles dans le traitement social et la manière dont ces différences, souvent observées chez les autistes, existent également dans la population générale. Elle s’intéresse particulièrement à la compréhension des forces inhérentes à la neurodiversité et à la manière dont ces forces peuvent être utilisées pour lutter contre la stigmatisation et les malentendus concernant les troubles du développement tels que l’autisme. Elle travaille également sur l’anthropomorphisme et ses liens avec la gestion sociale de l’autisme en utilisant réalités augmentées et virtuelles pour créer des expériences anthropomorphiques. Ses autres recherches portent plus largement sur le traitement social incarné, sur la façon dont le mouvement peut affecter la perception que nous avons de nous-mêmes et de nos partenaires sociaux, et sur les interactions sociales avec des applications dans le jeu et la santé mentale. Elle s’intéresse tout particulièrement à comment le jeu peut améliorer la vie sociale des personnes neurodivergentes en présentant des communautés d’individus similaires aux autres via un hobby construit sur la force et les passions.